加客服免费发需求

加客服免费发需求

联系客服咨询项目

联系客服咨询项目

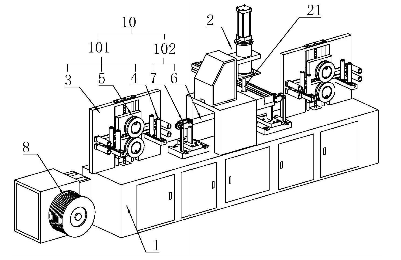

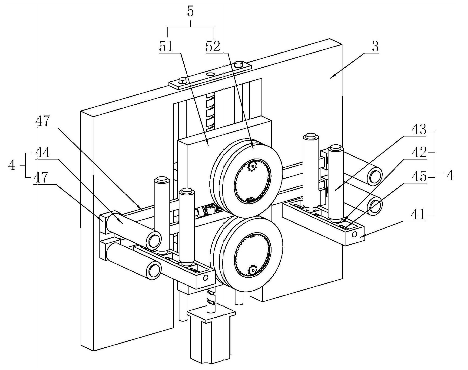

本发明涉及某种自动化电缆计量喷码生产线,包括机架,机架上设置有导线装置和喷码器,其特征在于,所述导线装置包括基板、导向机构和牵引机构,所述牵引机构包括两块上下滑移连接于基板的升降板、两个分别固定于对应升降板的牵引轮、带动升降板相互靠近或远离的第一驱动组件,所述升降板上设置有带动牵引轮转动的第二驱动组件,所述导向机构包括固定于基板的水平架、至少两个滑移连接于水平架的水平载板、两个相互平行且分别固定于水平载板的立辊和至少一个位于立辊远离牵引轮一侧的横辊,所述水平载板受第一驱动组件同步带动。具有使得不同规格电缆在受到精准的导向和牵引的同时可以有效降低对电缆挤压形变的效果。

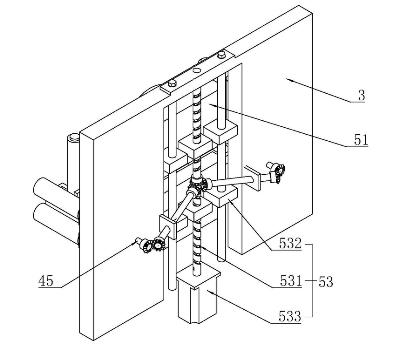

2.根据权利要求1所述的某种自动化电缆计量喷码生产线,其特征在于,所述第一驱动组件(53)包括转动连接于基板(3)的升降杆(531)、固定于升降板(51)且与升降杆(531)螺纹连接的升降螺母套(532)、以及带动升降杆(531)转动的第一电机(533),其中位于不同升降板(51)的升降螺母套(532)的螺纹旋向相反。

3.根据权利要求2所述的某种自动化电缆计量喷码生产线,其特征在于,所述水平架(41)上穿设有与水平载板(42)螺纹连接的水平丝杆(45),两个水平载板(42)的螺纹旋向相反,水平丝杆(45)与升降杆(531)之间通过齿轮传动且总传动比为1。

4.根据权利要求2所述的某种自动化电缆计量喷码生产线,其特征在于,所述横辊(44)的一端设置有滑移连接于基板(3)的尾座(46),所述尾座(46)与位于下侧的升降板(51)之间固定有连杆(47).

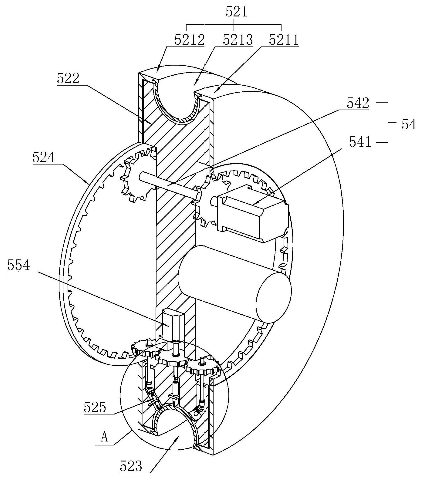

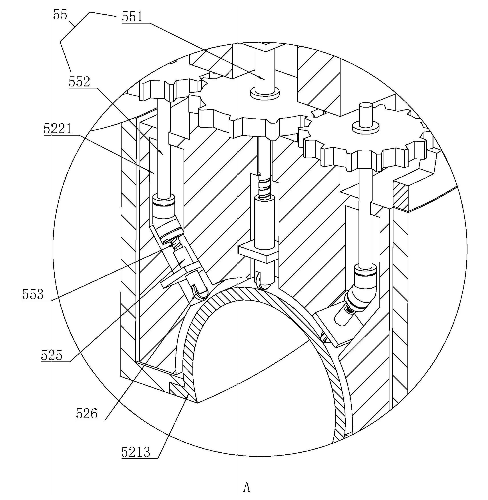

5.根据权利要求1所述的某种自动化电缆计量喷码生产线,其特征在于,所述牵引轮(52)包括固定于升降板(51)的内轮(522)、套接并转动连接于内轮(522)的外轮(521),所述外轮(521)包括转动连接于内轮(522)靠近基板(3)的一侧的内环轮(5211)、转动连接于内轮(522)远离基板(3)的一侧的外环轮(5212)、以及包围内轮(522)的周向外壁的弹性环(5213),所述弹性环(5213)的周向的外壁向内凹陷设置有环形的走线槽(523),弹性环(5213)的轴向侧壁分别固定于内环轮(5211)和外环轮(5212),所述内环轮(5211)和外环轮(5212)受第二驱动组件(54)同步带动,所述内轮(522)上位于两个相邻牵引轮(52)最接近的区域设置有多个抵接于弹性环(5213)的周向内侧壁的张紧轮(526),所述张紧轮(526)沿走线槽(523)的纵截面的周向均匀分布,所述内轮(522)上设置有驱动张紧轮(526)沿靠近或远离两个牵引轮(52)之间的中心的第三驱动机构(55)。

6.根据权利要求5所述的某种自动化电缆计量喷码生产线,其特征在于,所述外环轮(5212)和内环轮(5211)的朝向转动中心的一侧均固定有齿圈(524),所述第二驱动组件(54)包括第二驱动电机(541)和穿过内轮(522)的传动轴(542),传动轴(542)与基板(3)和内轮(522)转动连接并受第二驱动电机(541)转动,传动轴(542)分别与内环轮(5211)和外环轮(5212)的齿圈(524)通过齿轮传动连接。

7.根据权利要求5所述的某种自动化电缆计量喷码生产线,其特征在于,所述内轮(522)的下部穿设置有多个开口朝向弹性环(5213)的容纳腔(5221),所述张紧轮(526)上设置有轮架(525),所述轮架(525)滑移连接于容纳腔(5221),所述第三驱动机构(55)包括第三驱动电机(554)以及分别转动连接于容纳腔(5221)的传动主杆(551)、至少两根第一传动支杆(552)和至少两根第二传动支杆(553),传动主杆(551)与第三驱动电机(554)转轴通过联轴器连接,第一传动支杆(552)和第二传动支杆(553)均对称设置在传动主杆(551)两侧,其中第一传动支杆(552)平行于内轮(522)的轴截面,传动主杆(551)的轴向和每根第二传动支杆(553)的轴向分别与一个轮架(525)的移动方向对应且与轮架(525)螺纹连接,第一传动支杆(552)和第二传动支杆(553)之间通过万向联轴器连接,第一传动支杆(552)与传动主杆(551)之间通过齿轮传动连接且传动比为1。

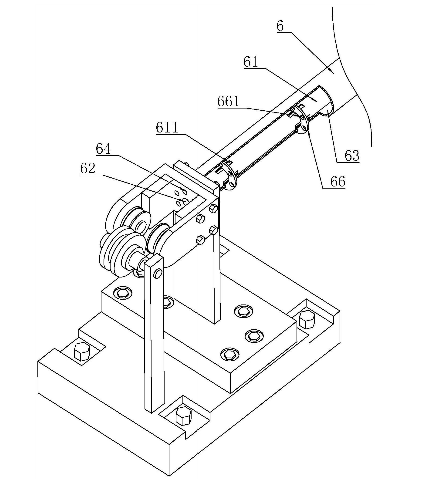

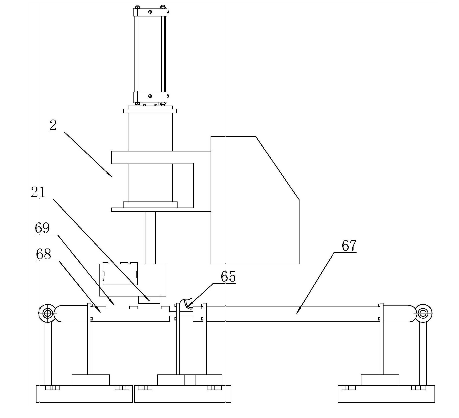

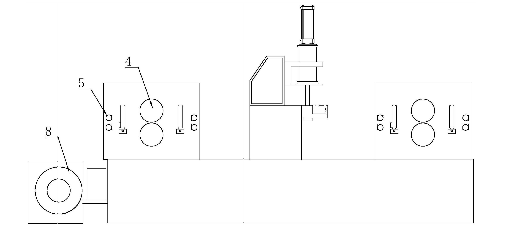

8.根据权利要求1所述的某种自动化电缆计量喷码生产线,其特征在于,所述导线装置(10)还包括导线管(6)和矫正轮组(7),导线管(6)位于牵引轮(52)和喷码器(2)的喷头(21)的之间,且导线管(6)的两端均设置一组矫正轮组(7),其中位于导线管(6)与喷码器(2)的喷头(21)之间的矫正轮组(7)自带牵引动力,且该矫正轮组(7)与喷码器(2)之间设置有记米器。

9.根据权利要求1所述的某种自动化电缆计量喷码生产线,其特征在于,所述导线管(6)内设置有同心的内管(61),所述内管(61)将导线管(6)的内腔分为导线腔(62)和风辅腔(63),所述风辅腔(63)位于导线管(6)和内管(61)之间且两端分封闭,所述风辅腔(63)的两端分别连通有进风口(64)和吸风口(65),且沿长度方向设置有多个阻风环(66),所述阻风环(66)上沿周向设置有多个通风孔(661),所述内管(61)沿周向均匀设置有多个出风口(611),且以内管(61)周向的出风口(611)为一组,内管(61)沿轴向设有多组出风口(611),所述阻风环(66)位于每组出风口(611)的对称中心,且数量与出风口(611)的组数一致。