加客服免费发需求

加客服免费发需求

联系客服咨询项目

联系客服咨询项目

近日消息,中科院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所成功为国际热核聚变实验堆(ITER)计划研制出重要部件“校正场线圈”,并于9月22日正式竣工交付,即将运往法国ITER建设现场。

ITER计划是当今世界规模大、影响深远的国际大科学工程,我国于2006年正式签约加入该计划。中科院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所承担了多项ITER采购包研发任务。

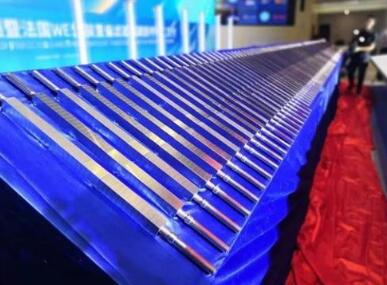

据了解,9月22日竣工交付的“校正场线圈”是ITER主机的重要部件,共有3组18个线圈,主要用来补偿线圈制造、接头、引线及装配误差造成的纵场和极向场线圈绕组位形偏离所带来的磁场误差。

中科院合肥物质科学研究院副院长、等离子体物理研究所所长宋云涛介绍,他们研制的磁体具有尺寸大、截面小、精度高等特点,线圈整体轮廓精度误差控制在1毫米内,超导接头最大电阻值小于5纳欧,多项性能指标达到国际先进水平。

“ITER主磁体在建造过程中可能会存在一些难以避免的误差,在运行中,必须要消除或尽可能减少这些误差带来的影响。”合肥研究院装置主机工程研究室室务委员卫靖介绍,这些校正场线圈,将校正实验中的磁场误差,保证实验目的达成。

校正场超导磁体系统共计18个线圈,制造工艺涉及超导、低温、绝缘、材料、焊接、无损检测、电测试等多学科领域。2010年,等离子体所凭借过硬的科研实力,获得了为ITER研制校正场超导磁体的合同,承担该系统全部的设计工艺开发和研制。项目团队十年磨一剑,依靠自主创新,掌握了大尺寸无张力非圆截面磁体高精准绕制、三维曲面超导线缆成型等关键技术,所研制线圈的多项技术与性能指标国际领先。

“此次校正场首批线圈的按时交付非常重要。”国际热核聚变实验堆组织总干事贝尔纳·比戈表示,校正场首批线圈的按时交付,为装置的总装工程,打下非常重要的基础。

“此次交付的是首批两个线圈,其余线圈正加紧研制中,计划在2022至2023年全部实现交付。”卫靖表示。

国际热核聚变实验堆(ITER)计划是当今世界规模最大、影响最深远的国际大科学工程之一,由中国、欧盟、俄罗斯、美国、日本、韩国和印度7方共30多个国家共同合作建设。ITER装置是一个能产生大规模核聚变反应的超导托卡马克,俗称“人造太阳”,其目的是通过建造反应堆级核聚变装置,验证和平利用核聚变发电的科学和工程技术可行性,对从根本上解决人类共同面临的能源、环境和社会可持续发展问题具有重大意义。

位于合肥的中科院合肥研究院等离子体物理研究所作为ITER中国工作组重要单位之一,从2009年开始,承担了导体、校正场线圈、超导馈线、电源、诊断、总装等采购包任务,占中国承担ITER采购包任务的绝大部分。今年7月28日,由该院等离子体历时6年研制成功的国际上重量最大、难度最高的超导磁体PF6线圈交付至ITER现场,对于ITER整个计划进度,起到积极的提速推进作用。

(文章来源于贤集网)